進化生物学界のカリスマ教授にして超人気エッセイスト、 スティーブン・ジェイ・グールドが亡くなったのは、2002年の5月20日。

この「科学の語り部」の死に、ハーバード大学は「世界は、ひどく退屈で、よくわからない場所になった」とその死を悼んだのでした。

グールドの科学エッセイの魅力は、生物学の話題に止まらず、他の科学領域や文学、歴史、地理などの博学な知識を駆使した、縦横無尽ぶりにあります。ひねりにひねった構造から、ときには話がどこに飛んでいくかわからないこともあるのですが、最後にはちゃんとした結論へ読者を無事着陸させてくれます。読者は、まるで大がかりなマジックショーを見ているような興奮を感じてしまうのです。

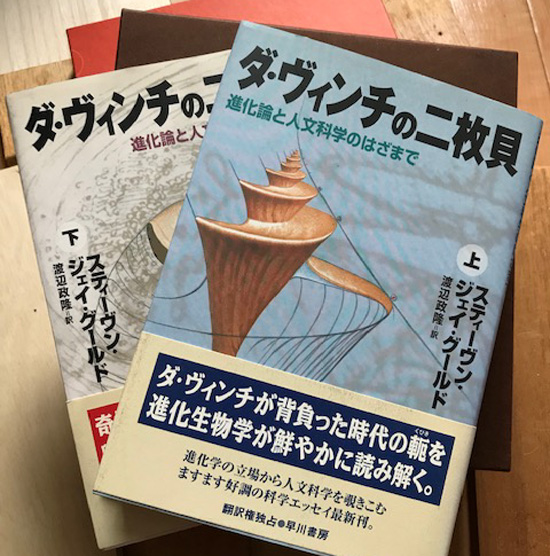

ここでひとつグールドのエッセイとはどのようなものか、その秘密を探ってみることにしましょう。題材は、『ダ・ヴィンチの二枚貝』17章「裏返しの関係」。

出だしは、いきなりハムレットから始まります。あの有名な独白のなかでシェークスピアは、積極的な侮辱からの逃避として自殺の誘惑を述べているが、作家や知識人はそれよりも消去と忘却——つまり忘れ去られること——をはるかに気に病んでいる、とグールドはいいます。

ここでイギリスの生物学者ギャスケル(1847~1914)が登場。

ギャスケルはその後半年、脊椎動物に関する風変わりな理論を標榜したおかげで、知的なサークルからのけ者にされてしまい、晩年には忘れ去られた存在になったのです。

ギャスケルは生物の直線的な進化を信じていました。そして節足動物が脊椎動物に進化する段階で、その背側の消化管が脊椎動物の脳と脊髄になったと言い張ったのでした。

節足動物と脊椎動物では、各器官の配置が背と腹でちょうど逆になっている。つまり、節足動物(たとえばエビ)では神経系が腹側を通り、胃とそれに続く消化管は神経索の上側を走っている。これに対し脊椎動物(たとえば人)では腹側には消化器官があり、脳と脊髄は背側を走っている。ギャスケルの説は、これがなぜ逆転したかの乱暴な説明でした。

ところでギャスケルがなぜこんな説を出したのかと言えば、それに先行するジョフロアの説が気に入らなかったからです。ジョフロアは、節足動物の体も脊椎動物の設計プランに基づいていると論じました。そして背と腹の逆転については、これは単に裏返しになっているにすぎないと、いとも簡単に片づけてしまっています。基本設計図の普遍性の前では、どちらが表でどちらが裏かなど些末な問題だというのが、ジョフロアの考えでした。

ところが1930年代以降は、ジョフロアの「裏返し」説でもなくギャスケルの「背に腹を変える」説でもなく、「収斂」説が大勢をしめるようになります。

これは、節足動物と脊椎動物はたしかに機能的なデザインが似ているが、それは別々に進化した結果そうなったにすぎないという考え方です。しかし話はまだ終りません。

グールドはここで「ミミズだってひっくり返る」という西洋のことわざを引き合いに出して、結局のところジョフロアの説が正しかったのだというところへ、話を誘導します。ごくごく簡単に言ってしまうと、各動物門の遺伝子はきわめて共通性が高く、交換しても立派に機能するほどの類似性を持っているということです。

脊椎動物のコーディン遺伝子はショウジョバエの腹神経系の形勢を誘導できるし、ショウジョバエのソグ遺伝子は脊椎動物の背側に神経組織を誘導できる。こうして、ギャスケル氏を狂言回しに使ったちょっとした物語は終わりに近づきます。

オチには『蠅男の恐怖』というB級映画を持ってきます。この映画のラストシーンは、人間の頭をした蠅(蠅男)がクモの巣にかかり、「助けてくれ!」と叫ぶもの。グールドはこんな風にラストを締めています。

「次にこの映画がリメークされることがあるとしたら、クモの巣に石を投げる人物は、石を投げるかわりにこんなアドバイスをしてもよいかもしれない。

『ひっくり返って人間になりな』」

いかがですか。グールドの自由自在の筆の運び、感じ取っていただけたでしょうか。えっ、おまえの説明じゃわからんって? むむ、確かにこれではわかりませんね。

興味がおありの方は、直接グールドの著作にあたっていただくといいのですが、残念ながらどれも重版未定のようで、書店では手に入りません。古書は手に入りそうなので、そちらでどうぞ。